Fährt man in New York über die Robert-F.-Kennedy-Brücke auf Randalls Island und wirft einen Blick nach unten, erinnert heute wohl nichts mehr daran, dass eine der schillerndsten Episoden der Fußballgeschichte genau hier ihren Anfang nahm. Noch nicht einmal die letzten Überreste grüner Farbe.

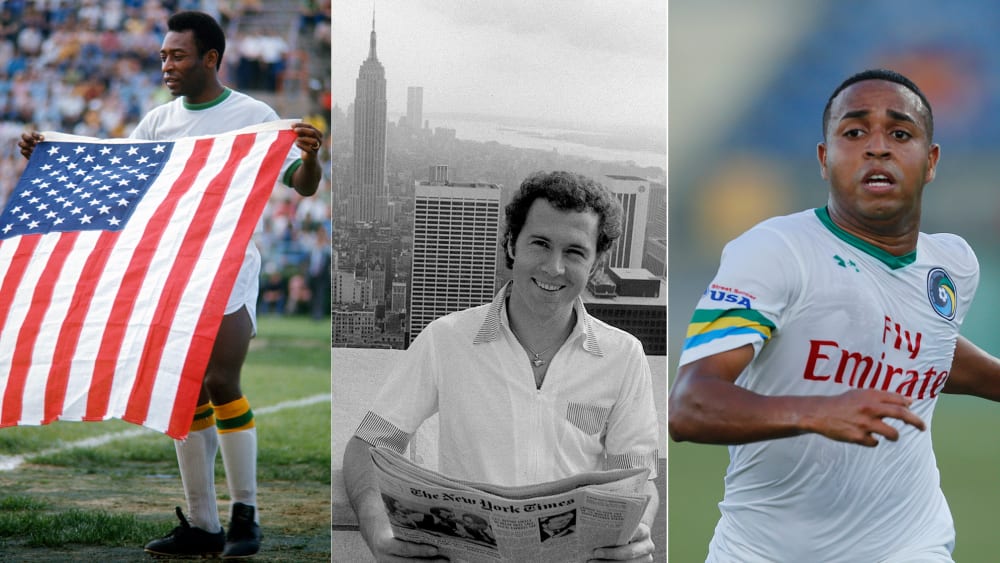

Ungefähr dort, wo heute das Icahn Stadium steht, in dem Usain Bolt 2008 erstmals einen Weltrekord über die 100 Meter lief, hatten am 15. Juni 1975 angeblich 21.278 Zuschauer das heruntergekommene Downing Stadium überfüllt, um den "König" des Fußballs zu sehen. Pelé.

Sie malen nachts die Erde an

Fünf Jahre nach seinem dritten WM-Triumph im legendären Azteken-Stadion von Mexiko City sollte der Fußball-Rentner seine Schuhe also noch einmal schnüren - und unter einer Autobahnbrücke gegen Dallas Tornado spielen. Gegen wen? Und das mehr auf Erde als auf Gras, die in der Nacht vor dem Spiel noch akribisch grün angepinselt worden war, damit der höchstens semi-professionelle Rahmen dieser wenig glaubhaften Auftaktpartie in eine neue Zukunft auf den TV-Bildschirmen 22 übertragender Länder einen besseren Eindruck machte.

Das Grün täuscht: Pelés Debüt unter der Brücke am 15. Juni 1975. Getty Images

Farbe hatte schon bei der Gründung der North American Soccer League (NASL) eine entscheidende Rolle gespielt. In solcher war nämlich erstmals das WM-Finale 1966 zwischen England und Deutschland übertragen worden - und hatte ein paar rar gesäte Fußballbegeisterte in den Vereinigten Staaten auf den Plan gerufen.

Ahmet und Nesuhi Ertegün etwa, zwei türkische Brüder und Eigentümer von Atlantic Records. Sie holten Steve Ross ins Boot, den Präsidenten von Warner Communications, der von Fußball zwar überhaupt keine Ahnung und von Pelé noch nie etwas gehört hatte, von Sport im Allgemeinen aber ebenso begeistert war wie von der Verpflichtung des Brasilianers als Galionsfigur eines geplanten Fußball-Booms in den USA - nachdem Clive Toye, ein englischer Journalist, der als Cosmos-Manager eingestellt wurde, Ross versichert hatte, dass die Popularität Pelés mit der des Papstes zu vergleichen sei.

1,4 Millionen pro Jahr stimmen den "König" um

Fünf lange Jahre hatten sie nach dem Triumph von Mexiko schon vergeblich versucht, "O Rei" in das Fußballentwicklungsland zu lotsen. Immer sagte der König ab. Schließlich setzte Ross einen gigantischen Vertrag auf, den der damals 34-Jährige nicht ablehnen konnte. Noch mehr als die etwa 1,4 Millionen Dollar pro Jahr - damals ein irrwitziges Salär - hatte Pelé die ihm schmackhaft gemachte Rolle des Fußballbotschafters gereizt, der seine Sportart in der weltgrößten Konsumnation populär machen sollte.

Ross und die Ertegün-Brüder dachten immer größer, das fing schon bei der Namensgebung an. Während die Türken wegen ihres musikalischen Hintergrunds allerdings die "New York Blues" vorschlugen, grätschte Toye dazwischen und rief einen Wettbewerb aus. Angelehnt an das Baseball-Team der New York Mets, der Metropolitans, setzten sich - um noch mal einen draufzusetzen - die Cosmopolitans durch. Kurz: die New York Cosmos.

Pelé, der Sänger?

Mit Pelé, dem größten Fußballer der Welt, war den Himmelsstürmern der Jackpot gelungen. Um die erforderlichen finanziellen Massen und damit auch den Brasilianer in Bewegung zu setzen, hatten Warner und Co. aber ordentlich tricksen müssen. So wurde "O Rei", um hauptsächlich Steuern einzusparen, bei Ross' Label als Künstler eingeschrieben. Und auch wenn andere Cosmos-Spieler ihre Berühmtheit nutzten, um sich ganz unterschiedlich auszuprobieren - Torhüter Shep Messing etwa als Aktmodell -, ein Lied von Pelé gab es leider nie.

The Cosmos are in town: Landesweit füllten Beckenbauer und Co. die Stadien, Bugs Bunny (im Hintergrund) ist auch dabei. imago images

Dank ihrer Galionsfigur erfüllte sich für die Cosmos genau das, was sie sich erhofft hatten: Ein regelrechter Fußball-Boom durchflutete die USA. Franchises sprießten nur so aus dem Boden, wohlhabende Besitzer schifften alternde Granden wie Johan Cruyff, George Best, Eusebio, Gerd Müller - wie auch etliche andere halbwegs bekannte Europäer, die nicht bei drei auf dem Baum waren - über den Teich in die Glitzerliga NASL, der es tatsächlich gelang, den Fußball zu amerikanisieren.

Von Werbeunterbrechungen im TV - verpasste Tore mussten eben nachgezeigt werden - bis vor allem hin zum hochstilisierten Stadionerlebnis. "Tailgating", also schon Stunden vor Anpfiff mit anderen Fans auf den Parkplätzen campen, grillen und trinken; "Cheerleading", einmal mischte sich sogar Schauspieler Robin Williams unter die knapp bekleideten Tänzerinnen; und das Abfeiern der Spieler als Superstars, die vor Anpfiff mit jeder Menge "Razzmatazz" angekündigt wurden. Fußball war dieser Tage mehr American Football als Soccer.

Die Cosmos waren das Beste und das Schlechteste, das der NASL passieren konnte.

Rodney Marsh (Tampa Bay Rowdies)

Doch die Cosmos, die längst ins überdimensionale Giants Stadium umgezogen waren, überstrahlten die ernüchternden Tatsachen. Sie waren "das Beste und das Schlechteste, das der NASL passieren konnte", sagte Rodney Marsh von den Tampa Bay Rowdies einmal. Qualität, Spektakel und Glamour des schillernden Teams aus New York konnte andernorts nicht dupliziert werden.

Die Cosmos hatten Pelé, Franz Beckenbauer, Carlos Alberto und den italienischen Torjäger Giorgio Chinaglia, der auf seinem Leistungszenit in die NASL gewechselt war und alles kurz und klein schoss; sie wurden kurzzeitig sogar von Hennes Weisweiler trainert - und von Mick Jagger, Barbra Streisand oder Muhammad Ali angefeuert.

Selbst die größten Stars Amerikas, wie Box-Ikone Muhammad Ali (r.), schmücken sich dieser Tage mit den Cosmos. imago images

"In unserer Kabine dachte ich, ich wäre in Hollywood", erzählte Beckenbauer einmal über seine Zeit in New York, in der die Partys direkt nach den Spielen unter der Cosmos-Dusche begannen, ehe sie ins legendäre "Studio 54" verlagert wurden. "Ich bin mit den Cosmos", war der Schlüsselsatz für jedermann, um im New York der späten 70er überall reinzukommen.

Der Erfolg der Cosmos verzerrt die Wahrheit

Das Superteam von der Ostküste - Europas Topklubs rissen sich um Freundschaftsspiele gegen die Cosmos - war in diesen Jahren der Nabel der Fußballwelt, manche Stars reisten extra an, um wenigstens ein Gastspiel im berühmten weiß-grünen Trikot zu bestreiten. Doch während Chinaglia, Beckenbauer und Co. selbst nach Pelés endgültigem Rücktritt 1977 in Saus und Braus lebten, umjubelt wurden, vor zehntausenden Fans spielten und fast jedes Jahr die Meisterschaft gewannen, brach die ungleiche Liga längst auseinander.

Teams, von denen es irgendwann mehr gab als gute Spieler, existierten teilweise nur ein, zwei Jahre, ehe sie - weil alles andere als lukrativ - von ihren bindungslosen Besitzern wieder verkauft und schließlich fallen gelassen wurden. Pelé konnte eben nur eine Mannschaft haben - und neben mehr oder weniger bekannten Spielern aus Europa füllten hauptsächlich Amateure aus Lateinamerika die Mannschaften auf. Ein im US-Sport übliches Schulsystem zur Förderung einheimischer Talente, was auch für örtliches Interesse und mehr Identifikation gesorgt hätte, wurde nicht installiert.

Nach wenigen glanzvollen Jahren verglühte und implodierte die NASL auch schon wieder. Selbst die Cosmos rutschten 1980 nach den Abgängen von Beckenbauer und Carlos Alberto mehr und mehr in die Bedeutungslosigkeit ab - und mit dem Steckenpferd einer zum Scheitern verurteilten Liga auch ihr TV-Vertrag. Schon der Soccer Bowl 1981 wurde nur noch als Aufzeichnung zeitversetzt übertragen, drei Jahre später wurden die NASL und damit das Projekt Soccer schließlich eingestampft. Das Ende der New York Cosmos.

Neustart mit Pelé, Cantona und Raul

Für 25 Jahre verschwanden sie anschließend von der Bildfläche, wirklich ruhig wurde es um die Cosmos - etliche Versuche einer "Wiedergeburt" wurden forciert - aber nie. Erst 2009 ließ sich Rechteinhaber G. Peppe Pinton erweichen und verkaufte den Franchisenamen, der unbedingt in die 1996 gestartete Major League Soccer (MLS) gebracht werden sollte. Ein Jahr später gründeten sich die Cosmos neu - nicht nur aus alter Verbundenheit installierten die neuen Besitzer als Ehrenpräsidenten keinen Geringeren als Pelé.

Gesichter der neuen Cosmos - wenn auch nicht für lang: Raul (l.) und Eric Cantona. Getty Images (2)

Die großen Namen sollten es mal wieder richten: Das umjubelte Comeback des Klubs fand 2011 im Rahmen von Paul Scholes' Abschiedsspiel statt, eingefädelt vom neuen, aber nur kurzzeitigen Fußballdirektor - Eric Cantona. Als oberstes Gebot galt weiterhin der Eintritt in die MLS, doch der damalige CEO Seamus O'Brien zog das Vorhaben angesichts der Beitrittskosten in Höhe von 100 Millionen Dollar sowie der Abgabe der eigenen Markenrechte an die Liga zurück.

2013 starteten die Cosmos schließlich wieder in den Ligabetrieb - in der ebenfalls neu gegründeten, nun allerdings zweitklassigen NASL. Gleich im ersten Jahr, wie auch 2015 und 2016 - die Stars hießen nun etwa Juan Arango, Marcos Senna und allen voran Raul Gonzalez Blanco - feierte New York die (kleine) Meisterschaft. Auf- und Abstiege sieht das US-amerikanische Ligensystem nicht vor.

2014 setzt sich New York City FC durch - Absturz in die Viertklassigkeit

Ungereimtheiten in der Führungsriege - die längst auch Cantona betroffen und schon 2014 dafür gesorgt hatten, dass nicht die Cosmos, sondern New York City FC in die MLS aufgenommen wurde - brachten die Existenz der Franchise jedoch immer wieder in Gefahr. Außerdem wurde die NASL 2018 auch schon wieder eingestellt. Für kurze Zeit rutschten chaotische Cosmos als gelistetes B-Team in die nicht-professionelle Viertklassigkeit ab.

2020 sollte endlich alles anders werden, der nächste Neustart stand auf der Agenda. New York meldete sich in der National Independent Soccer Association (NISA) an, einer - allerdings nicht der einzigen - dritten Liga. Ein Schritt zurück, zwei Schritte vor, das Übliche. Doch Corona machte der Saison und den Cosmos einen Strich durch die Rechnung.

Gab sein Geld, aber auch Ratschläge, Leidenschaft und dem Fußball in Amerika ein Gesicht: Steve Ross (r., 1927-1992). imago images

Wunschziel MLS: Weiter entfernt denn je?

43 Jahre nachdem Pelé oberkörperfrei auf Händen zur Meisterfeier getragen wurde, stehen die New York Cosmos einmal mehr auf dem Abstellgleis. Der Mitchel Athletic Complex im New Yorker Vorort Uniondale, der nur 5000 Zuschauer fasst und zuletzt als aktuelle Spielstätte angegeben war, bleibt vorerst leer. Vielleicht waren die Cosmos nie weiter von der MLS entfernt als in diesem Dezember 2020, in dem die Zukunft der einst berühmtesten Fußballmannschaft der Welt ungewisser erscheint denn je.

Natürlich fehlt ihr ein Pelé oder ein Raul. Doch noch mehr fehlt ihr womöglich ein leidenschaftlicher Visionär wie Steve Ross, der sich unter weitaus widrigeren Bedingungen sogar seinen größten Traum erfüllte, indem auch sein Zutun die Fußball-Weltmeisterschaft 1994 in die USA holte. Genießen konnte er Brasiliens Triumph vor den Pforten Hollywoods, den ersten seit Pelé 1970 im Aztekenstadion, jedoch nicht mehr. Zwei Jahre zuvor war Ross seinem Krebsleiden erlegen.